Der Petersplatz

Dieser erlittenen Schmach wollte Bernini mit der Gestaltung des Petersplatzes einen Glanzpunkt entgegensetzen.

Den Platz fand er jedoch nicht völlig ungestaltet vor. Seit 1586 befand sich der Obelisk, der schon im kaiserlichen

Zirkus auf dem ager vaticanus stand, auf dem Gelände. Sixtus V. ließ ihn in eben jenem Jahr an die heutige Stelle

versetzen. Der dazu nötige technische Aufwand war sehr groß – 44 Winden, 900 Arbeiter und 140 Pferde brauchten fünf

Monate um den 322 Tonnen Koloss an die gewünschte Position zu transportieren. Neben dem Obelisk gab es zwei 14m hohe

Brunnen – der rechte wurde 1613 von Maderno gestaltet, der linke 1677 wahrscheinlich von Carlo Fontana. Das vorgefundene

Ensemble brachte Bernini in perfekte Harmonie durch seine außergewöhnliche Platzgestaltung. Er ließ sich leiten von

den Proportionen des menschlichen Körpers, denn er übertrug das Verhältnis zwischen Armen und Haupt auf das Verhältnis

seiner Kolonnaden zur Kirche selbst. Während des Pontifikates von Alexander VII. (1655-1667) wurden zwischen 1656

und 1667 die Kolonnadenarme errichtet, denen Bernini attestierte, dass sie die gestaucht wirkende Fassade von St. Peter

relativieren. Da ein Abriss der Fassade nicht mehr in Betracht kam, sollte ihre Schwäche so getilgt werden.

Die 17m breiten Kolonnaden bestehen aus 284 Säulen, die in Viererreihen aufgestellt worden sind, und aus 88 Pfeilern,

die sie unterteilen. Darüber liegt die Brüstung mit 140 Heiligenstatuen. Die Kolonnaden umschließen die sogenannte

Piazza obliqua, eine 240m breite und 340m lange Ellipse. Neben den Brunnen der Piazza obliqua befinden sich zwei

im Pflaster eingelassene Scheiben: die Brennpunkte der Ellipse. Von ihnen aus betrachtet verschmelzen die vier

Säulenreihen zu einer einzigen. Zwischen dieser Ellipse und der Kirche liegt die sogenannte Piazza retta, ein

trapezförmiger Platz, der zur Kirche hin in Stufen ansteigt und sich verbreitert. Gesäumt wird er von den

Apostelstatuen Petrus und Paulus. Begrenzt wird die Piazza retta von zwei Korridorbauten, auf denen sich die

Galerie der Heiligen fortsetzt. Auf diesem Teil des Platzes zelebriert der Papst an den hohen Festtagen das

Pontifikalamt.

Geplant, jedoch aus Geldmangel nicht realisiert, wurde der „dritte Flügel“, den Bernini als östlichen Abschluss

vorgesehen hatte (Abb. 1). Er beherrschte nicht Bramantes und Michelangelos Strategie der unverrückbare Tatsachen

– hätte er mit dem Bau des dritten Flügels begonnen, so wären beide Kolonnadenarme unweigerlich hinzugekommen und

sein Plan wäre perfekt umgesetzt worden.

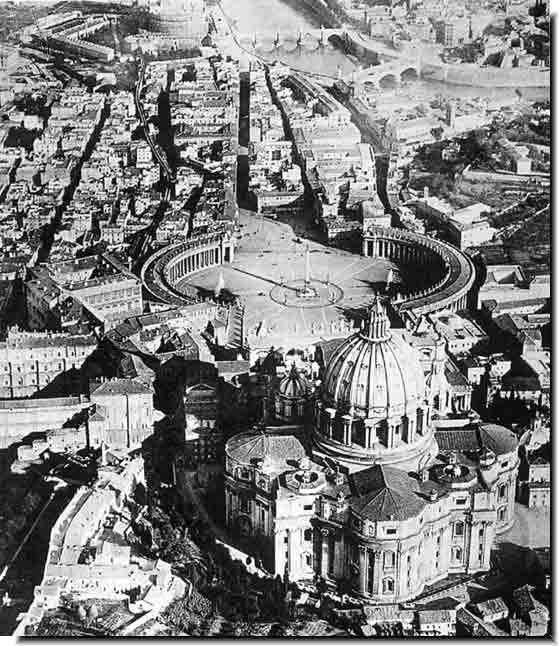

Mit der Vollendung des Platzes kam auch der Neubau von St. Peter an sein Ende. Die heutige Situation, dass die Via

della Conciliazione schon den Fernblick auf die Basilika zulässt, ist ein Ergebnis des Jahres 1939. Um das Konkordat

zwischen dem Vatikanstaat und dem faschistischen Regim zu ehren, ließ Benito Mussolini die Häuser der „Spina“ (Abb. 2)

abreißen und diese Prachtstraße anlegen (Abb. 3). Die subtile Zugangsregie Berninis wurde zerstört, doch die Wirkung

von Fassade und Kuppel potenziert.

Abb. 1 Giovanni Battista Falda, Berninis Kolonnaden mit dem Projekt des dritten Flügels, Kupferstich, 1665.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 117.

Abb. 1 Giovanni Battista Falda, Berninis Kolonnaden mit dem Projekt des dritten Flügels, Kupferstich, 1665.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 117.

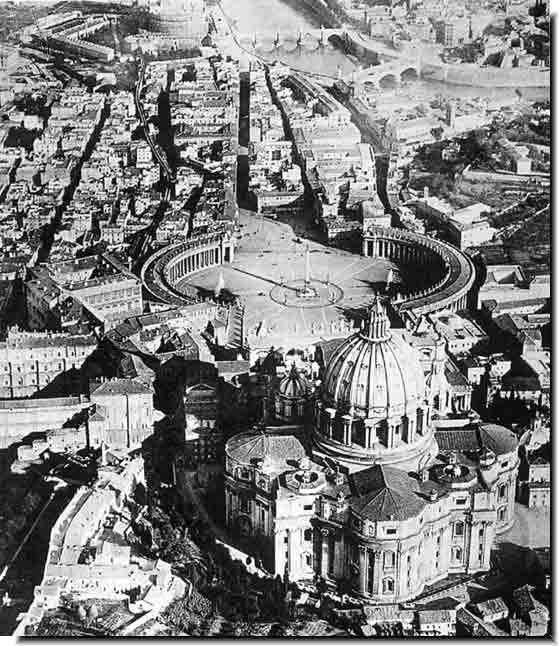

Abb. 2 St. Peter, nördlicher Korridor, Kolonnaden und Borgo Nuovo. Aufnahme aus dem Jahr 1929.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 118.

Abb. 2 St. Peter, nördlicher Korridor, Kolonnaden und Borgo Nuovo. Aufnahme aus dem Jahr 1929.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 118.

Abb. 3 St. Peter, Vorplatz und Via della Conciliazione. Aufnahme nach 1939.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 119.

back

Abb. 3 St. Peter, Vorplatz und Via della Conciliazione. Aufnahme nach 1939.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 119.

back

Abb. 1 Giovanni Battista Falda, Berninis Kolonnaden mit dem Projekt des dritten Flügels, Kupferstich, 1665.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 117.

Abb. 1 Giovanni Battista Falda, Berninis Kolonnaden mit dem Projekt des dritten Flügels, Kupferstich, 1665.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 117.

Abb. 1 Giovanni Battista Falda, Berninis Kolonnaden mit dem Projekt des dritten Flügels, Kupferstich, 1665.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 117.

Abb. 1 Giovanni Battista Falda, Berninis Kolonnaden mit dem Projekt des dritten Flügels, Kupferstich, 1665.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 117.

Abb. 2 St. Peter, nördlicher Korridor, Kolonnaden und Borgo Nuovo. Aufnahme aus dem Jahr 1929.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 118.

Abb. 2 St. Peter, nördlicher Korridor, Kolonnaden und Borgo Nuovo. Aufnahme aus dem Jahr 1929.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 118.

Abb. 3 St. Peter, Vorplatz und Via della Conciliazione. Aufnahme nach 1939.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 119.

Abb. 3 St. Peter, Vorplatz und Via della Conciliazione. Aufnahme nach 1939.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 119.