Die Renaissance-Basilika – Neu San Pietro

Im 15. Jahrhundert traf Papst Nikolaus V. (1447-1455) die Entscheidung, die alte Basilika durch einen größeren

Neubau zu ersetzen. Dies hatte mehrere Gründe. Zum einen war die konstantinische Basilika im Laufe der Zeit

trotz Instandsetzungsarbeiten stark abgenutzt und baufällig. Zum anderen genügte sie nicht den neuen liturgischen

Erfordernissen, die die Päpste seit ihrer Rückkehr aus dem Exil in Avignon (1309-1377) an das Kirchengebäude stellten.

Außerdem residierten die Päpste nach der Rückkehr aus Gründen der besseren Verteidigungsmöglichkeiten nicht mehr im Lateran, womit St. Peter inoffiziell zur eigentlichen Papstkirche wurde und um diesen Anspruch zu genügen, war ein konzeptioneller Umbau unumgänglich.

Die Neugestaltung zog sich über einen Zeitraum von 120 Jahren (1506-1626) hin. Sie sah dabei 18 Päpste und 12

Architekten. Und auch in den folgenden Jahrhunderten wurden immer Nachbesserungen veranlasst. Es gab dabei nie

einen einheitlichen Bauplan, dessen Verwirklichung kontinuierlich verfolgt wurde. Vielmehr befolgte jeder neue

Baumeister eigene Entwürfe – das Konvolut an Entwurfskizzen zeigt es – welche stets auf der Negation, das heißt

auf der teilweisen Zerstörung vorangegangener Ideen beruhten. Horst Bredekamp spricht treffend davon, dass

„Konstruktion und Zerstörung in einem unauflösbaren Bedingungsverhältnis verflochten waren.“ (Bredekamp, Seite 9). Obwohl

von Nikolaus V. angeregt, begannen die eigentlichen Bauarbeiten erst unter Julius II. (1503-1515).

Dieser Papst beauftragte den jungen Michelangelo Buonarroti mit der Planung eines monumentalen Grabmals, welches

seinen Platz in St. Peter finden sollte. Allerdings erwies sich die Auswahl eines geeigneten Standortes in der Kirche

als unlösbares Problem. Hier kam ein nicht ausgeführtes Ausbauprojekt von Nikolaus V. zu Hilfe, welches vorgesehen hatte,

das Querhaus auf die Breite des Mittelschiffs zu erweitern und es nach Westen auszudehnen sowie in der Verlängerung des

Mittelschiffs, jenseits des Querhauses, einen großen neuen Chor zu errichten. Zu Lebzeiten von Nikolaus V. wurden jedoch

nur die Fundamente des neuen Chores etwa mannshoch ausgeführt. Michelangelo wollte diese Bausituation nutzen, um so eine

Schale für das Grabmal von Julius II. zu erhalten.

Der Papst berief Donato Bramante (1444-1514) zum Architekten des Chorneubaus. Dieser sah jedoch seine Chance, einen

völligen Neubau anzuregen und trug Julius II. entsprechende Pläne vor. Er scheiterte zwar mit seinem ersten Entwurf,

dennoch wurde im Herbst 1505 der Neubau grundsätzlich beschlossen – und damit der Plan des Grabmalbaus unter Michelangelo

ad acta gelegt.

Bramante plante den Grundriss der neuen Kirche als ein griechisches Kreuz; den Entwurf der Vierung und der Kuppelkreise

übernahm er von seinem Mitarbeiter Giuliano da Sangallo. Weiterhin war eine riesige Kuppel vorgesehen. Aus der alten

fünfschiffigen Basilika sollte eine dreischiffige werden und am 18. April 1506 kam es zur Grundsteinlegung außerhalb

der Mauern von Alt-St. Peter – damit gab der Papst zugleich die Einwilligung, einen Hauptteil des Altbaus niederzureißen.

Michelangelo wollte zunächst die Absage seines Projektes nicht wahrhaben und zahlte Marmor und Arbeiter aus eigener

Tasche. Da er jedoch nicht mehr zum Papst vorgelassen wurde, floh er vor der Grundsteinlegung nach Florenz, da er

glaubte, dass Julius II. und Bramante ihm nach dem Leben trachteten.

Im Jahr 1507 wurden die östlichen Querhauswände und die westlichen Langhausjoche von Alt-St. Peter weggerissen. Die

konstantinischen Säulen der Seitenschiffbegrenzung mussten den neuen Seitenschiffen weichen.

Die mächtigen Vierungspfeiler Bramantes gaben dem Neubau ein nicht mehr hintergehbares Maß und bildeten den Schlüssel

für das Ineinander von Auf- und Abbau der kommenden Jahrzehnte – sie wurden auf diese Weise zum „archimedischen Punkt

aller weiteren Entwicklungen.“ (Bredekamp, Seite 46) Zwischen 1506 und 1511 wurden diese Pfeiler in die Höhe getrieben

und ebenso begann der Bau der Pendentifs, welche später die Kuppel tragen sollten. Schon 1506 wurde die Decke von

Alt-St. Peter abgetragen, was zur Folge hatte, dass der Hochaltar, der Papstthron und das Petrusgrab der Witterung

ausgesetzt waren. Ihr Bauzustand verschlechterte sich und die Messen mussten in eine Seitenkapelle verlegt werden.

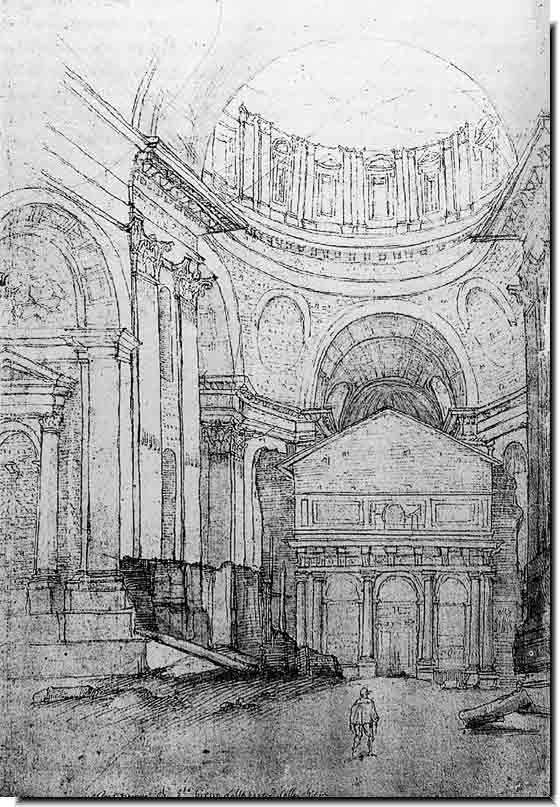

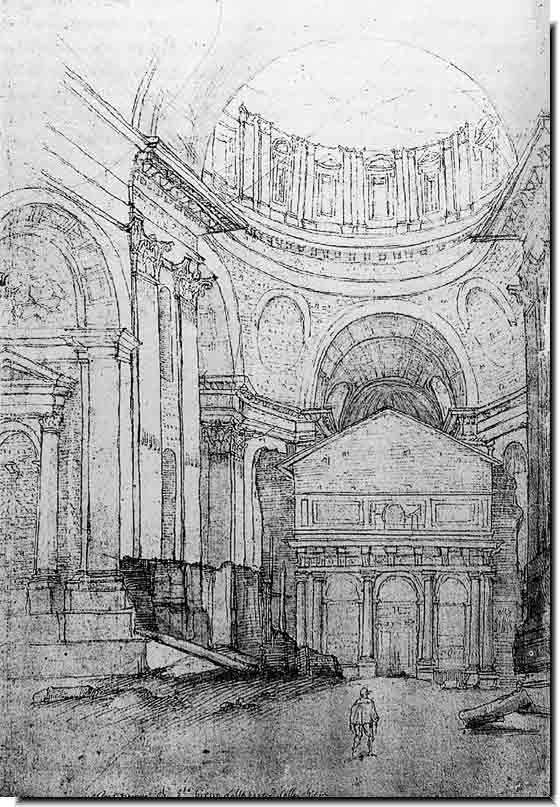

So errichtete Bramante zwischen 1513 und 1514 das sogenannte tegurium, einen kleinen Schutzbau (Abb. 1) um das

Allerheiligste.

Während des Pontifikats Julius II. traten erste Finanzierungsprobleme des gewaltigen Vorhabens auf, da es keinerlei

langfristige Pläne zur Beschaffung der notwendigen Geldmittel gab. Erhöhte Steuern auf Kirchenbesitzungen halfen nicht

weiter. So wurden Bittbriefe in alle Welt versandt, z.B. auch an Heinrich VIII. von England. Ab 1507 wurde mit Hilfe

des „Peterspfennig“ ein umfassendes Ablasssystem organisiert, welches in seiner Konsequenz Martin Luther zur Abfassung

der 95 Thesen bewegte und damit die Reformation auf den Weg brachte.

Im Jahr 1514 verstarb Bramante und seine Nachfolge trat der von ihm selbst noch vorgeschlagene Raffael Santi an. Unter

seiner Leitung wurde an den Fundamenten, den Durchgängen und der Außengliederung des südlichen Querarms gearbeitet.

Weiterhin verlängerte er den Westchor im Sinne Bramantes und für das dreischiffige Langhaus sah er fünf Joche vor.

Für die Finanzmittel gab Papst Leo X. (1513-1521) die Garantie.

Nach Raffaels Tod 1520 wurde Antonio da Sangallo zum Bauleiter und Baldassare Peruzzi zum zweiten Architekten bestimmt.

Beide Männer verwarfen die Entwürfe ihrer Vorgänger und entwickelten neue Pläne. Leo X. bevorzugte nun die billigere

Variante eines Zentralbaus statt eines Richtungsbaus. Allerdings schritt der Neubau nur langsam voran und bis 1527

wurde lediglich die Apsis des südlichen Querarmes bis zum ersten Stockwerk hochgezogen.

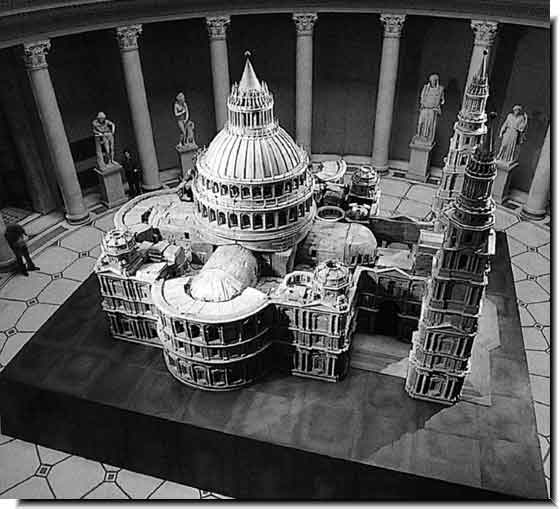

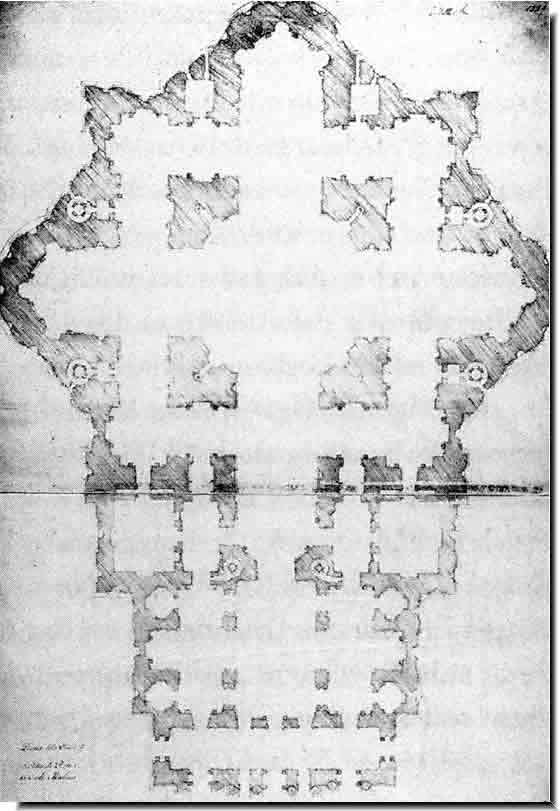

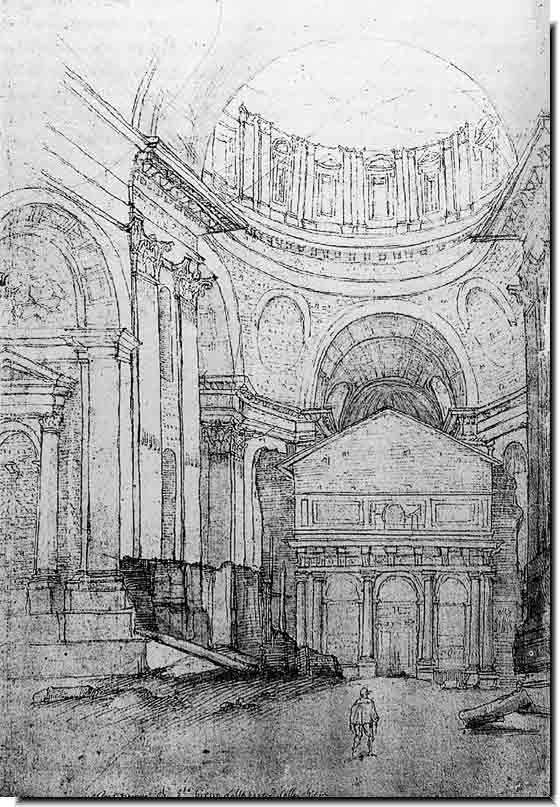

Einen Blick auf den Fortschritt der Bauarbeiten bieten die Skizzen des Marten van Heemskerck (Abb. 2 - 3), welcher

von 1532 bis 1535 in Rom weilte. Diese Blätter enthüllen den ruinösen Charakter auch der Neubauten. Es verlangt

schon viel Phantasie seitens des Betrachters, um in den verfallenen und verfallenden Bauten die heute prächtige

Kirche vorauszuahnen.

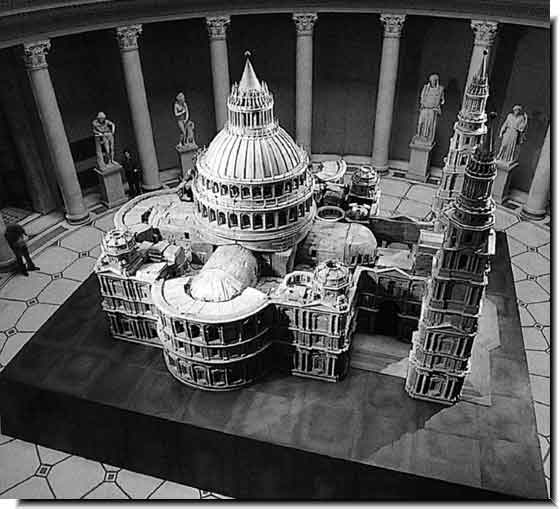

Unter Papst Paul III. (1534-1549) führte man die Arbeiten fort und auch er favorisierte die kompakte Form des

Zentralbaus, welche den Vorteil hatte, in absehbarer Zeit fertiggestellt zu werden. So wurde 1536 Sangallo der

alleinige Leiter der Congregazione della Reverenda Fabricca di San Pietro, kurz Fabricca (die vatikanische

Bauaufsichtsbehörde). 1538 erarbeitete er eine Mischform aus Richtungs- und Zentralbau, von der er von 1539 bis

1546 ein riesiges Holzmodell bauen ließ (Abb. 4). In diesem Modell entwickelte Sangallo die erste statisch

durchdachte Ovalkuppel. Aber die realen Bauarbeiten kamen auch unter ihm nicht richtig in Gang: der östliche

Kreuzarm erreichte das Langhaus von Alt-St. Peter und der Kompositbau zwischen Alt- und Neubau wurde geschlossen.

1538 errichtete man zudem eine Trennwand zwischen den beiden Baukörpern, die muro divisorio. Auch die südliche

Querhausapsis baute man weiter.

Antonio da Sangallo starb 1546 und im November des gleichen Jahres wurde Michelangelo zum Baumeister berufen;

mittlerweile war er 72 Jahre alt. Sofort nach der Amtsübernahme kam es zum Konflikt zwischen Sangallos Modell

und Michelangelos Plänen. Letzterer entließ alle Mitarbeiter seines Vorgängers und weigerte sich mit der Fabricca

zu reden, da er nur dem Papst gegenüber Rechnung schuldig sei. Und Paul III. unterstützte seinen Baumeister indem

er ihm Vollmachten erteilte, die kein Künstler vor ihm besessen hatte. Er wollte, dass Michelangelos Pläne auch

für dessen Nachfolger gültig bleiben sollten – womit das stets wiederkehrende Problem der je eigenen Neuplanungen

beendet und die Fertigstellung der Kirche in absehbarer Zeit gewährleistet sein sollte.

Doch auch Michelangelo tat bei seinem Amtsantritt das, was alle Vorgänger bisher taten: er riss schon erbaute

Teile von Neu-St. Peter ab. So mussten der Umgang der Südapsis sowie Umbauten im Inneren weichen.

Als Paul III. starb, sahen die Gegner des greisen Baumeisters ihre Chance, ihn von der Baustelle zu vertreiben.

Die Baukommission entzog ihm die Schlüssel zum Bauplatz. Doch der neue Papst Julius III. (1550-1555) veranlasste

die sofortige Rückgabe und erneuerte die Privilegien des Künstlers.

In Gegenstellung zu Sangallo entwickelte Michelangelo in seinen Plänen die Idee des Zentralbaus weiter und griff

auf die Kuppellösung von Bramante zurück. 1549 bis 1558 wurde die Südapsis errichtet. 1555 wurde der Bau der

Nordapsis begonnen, aber sie war bis zum Tode des Meisters noch nicht vollendet. Ab 1560 wurde mit Fundierungsarbeiten

der vier Nebenkapellen in den Ecken der Kreuzarme begonnen. Gleichzeitig arbeitete man im Vierungsbereich. 1547

bis 1549 legte man eine Ring über die inneren Pendentifs, der die Grundlage für die Kuppel bildete, welche einen

Durchmesser von mehr als 40m haben sollte. In den Jahren zwischen 1554-1557 und 1561-1564 arbeitete man am

Emportreiben der Trommel und an der Vorbereitung zur Wölbung.

Es wird deutlich, dass Michelangelo an verschiedenen Eckpunkten der Basilika die Arbeiten vorantrieb und dies

nicht ohne System. Er wusste, dass er den Abschluss der Arbeiten wahrscheinlich nicht mehr erleben würde und so

ließ er von den wichtigen Bauelementen je eines errichten. Somit standen seine Nachfolger unter dem Zwang, die

von ihm vorgegebenen Ideen weiterzubauen, wollten sie nicht sämtliche Teile wieder niederreißen – Michelangelo

erzwang auf sehr geschickte Weise eine konzeptionelle Festigkeit im weiteren Bauverlauf.

Nach seinem Tod betonten die Päpste Pius IV. (1559-1565) und Pius V. (1566-1572), dass weiterhin nach Michelangelos

Plänen gebaut werden müsse. Um diese Order sicherzustellen, berief man Giorgio Vasari nach Rom. Er sollte beobachten,

ob der Bau auch tatsächlich im Sinne des großen Meisters fortgeführt wurde.

1564 wurde Pirro Ligorio zum Bauleiter bestimmt, doch schon 1567 entließ ihn Pius V. und setzte Jacopo Barozzi

Vignola auf diesen Posten. Jener war ein Anhänger Michelangelos und führte bis 1568 nach dessen Plänen den Tambour

der Kuppel aus (Abb. 5). Seit 1567 baute man an der nordöstlichen Nebenkapelle, der sogenannten Cappella Gregoriana,

welche 1575, zwei Jahre nach Vignolas Tod, fertiggestellt wurde.

1574 folgte Giacomo della Porto ins Amt des Baumeisters. Er zeichnete sich verantwortlich für die Fertigstellung

der Kuppel, welche nicht Hundertprozent den Vorgaben Michelangelos folgte. 1590, während des Pontifikats von Sixtus

V. (1585-1590), wurde der Schlussstein der Kuppel gesetzt. Die Verbleiung ihrer Außenhaut war erst 1593 abgeschlossen.

Als die Kuppel geschlossen war, konnte 1592 Bramantes tegurium abgerissen werden. Da dessen Rückwand die Apsis der

alten Konstantinsbasilika war, verschwand mit dem Schutzhaus der letzte bauliche Zeuge dieser Zeit aus dem Areal des

Presbyteriums.

Die Kreuzarme des Zentralbaus waren ebenfalls vollendet, außer im Ostteil, wo sich das Langhaus von Alt-St. Peter

befand. Diesem ungelösten Problem stellte man sich nach der Vollendung des Westbereiches von Neu-St. Peter.

In der schon erwähnten, 1538 erbauten muro divisorio gab es eine große Mittelöffnung, welche erst 1545 geschlossen

wurde. Diese Bausituation erhielt man bis 1615. Durch die Trennung wies man dem alten Langhaus den Charakter einer

eigenständigen Kirche zu, in welcher die liturgischen Funktionen weiter beibehalten wurden. Ebenso sicherten

verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen die Bausubstanz. Dennoch musste das Gemäuer den Umgestaltungsplänen irgendwann

weichen. Es wurde argumentiert, dass der Zentralbau Michelangelos für den katholischen Ritus – es gab keinen Raum für

die Sakristei, das Baptisterium und andere Diensträume – ungeeignet sei und man deswegen den Ostarm verlängern müsse,

um eine Kreuzform der Basilika zu erschaffen. Durch das Votum für eben diese Kreuzform besiegelte man den Abriss des

konstantinischen Langhauses. Als nun auch noch im September 1605 Teile eines Obergadenfensters während der Messe

herabstürzten, und so die Baufälligkeit plus die damit einhergehende Gefährdung von Menschen vor Augen geführt wurde,

beschloss die Baukommission in Übereinstimmung mit Paul V. (1605-1621) am 26. September 1605 entgültig den Abriss.

Schon Ende Januar 1606 war die Beräumung des Langhauses abgeschlossen – zahlreiche Grabmonumente und Reliquien wurden

an neue „Standorte“ überführt. Im Februar 1606 begannen die Abbrucharbeiten mit der Abtragung des Mittelschiffdaches.

Dazu benötigte man etwa einen Monat; schon im April wurden die Seitenschiffdächer entfernt. Im September 1608 trug man

die Nordwand ab und Ende 1609 die Kapelle von Sixtus IV. 1610 musste der Glockenturm an der alten Eingangsfront weichen

und der Abriss der muro divisorio markierte den vorläufigen Endpunkt der Niederlegung.

Der rasche Abbruch der alten Kirche lässt eine gewisse Dringlichkeit verspüren, mit welcher Neu-St. Peter endlich

fertiggestellt werden sollte. Doch auch der Neubau des Langhauses folgte den „Regeln“ der bisherigen Baugeschichte

und gestaltete sich dementsprechend widersprüchlich.

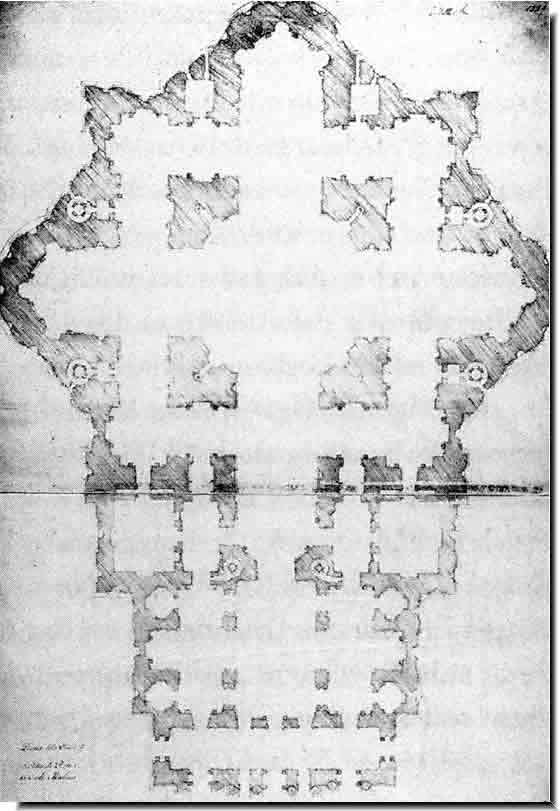

Zum Bauleiter wurde von Paul V. Carlo Maderno bestimmt, welcher mit seiner Projektskizze für St. Peter als Sieger

aus einem Wettbewerb hervorging. Er schlug vor, an den Zentralbau eine dreischiffige Vorkirche mit Vorhalle

anzuschließen (Abb. 6). Zwei rechteckige Kapellen an den Seitenschiffen sollten Sakristei und Kanonikerchor

beherbergen.

Am 7. Mai 1607 wurde östlich der Cappella Gregoriana der Grundstein des Neubaus gelegt. Während an diesem Ende der

Baustelle gearbeitet wurde, schufen Tischler etwa zeitgleich ein Holzmodell der Basilika nach Plänen Madernos.

Als Paul V. dieses Modell sah, ordnete er an, sofort mit dem Bau der Fassade zu beginnen und sie innerhalb von

sechs Jahren zu vollenden. Es sollte also im West- und Ostteil gleichzeitig gebaut werden – auch dies wieder ein

Beispiel dafür, dass man unverrückbare Tatsachen schaffen wollte. Um dem Wunsch des Papstes nachzukommen, rissen

Arbeiter in aller Eile im Herbst 1507 das alte Atrium ab. Es wurde sogar am 10. Februar 1608 ein zweiter Grundstein

gelegt.

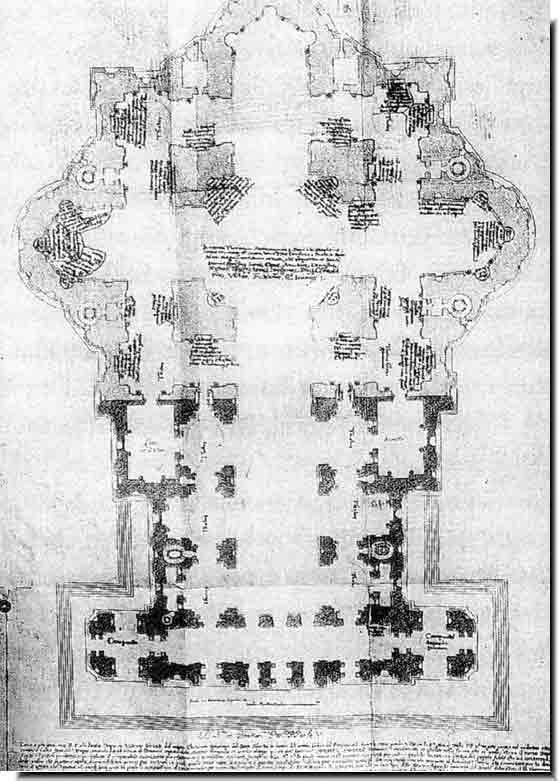

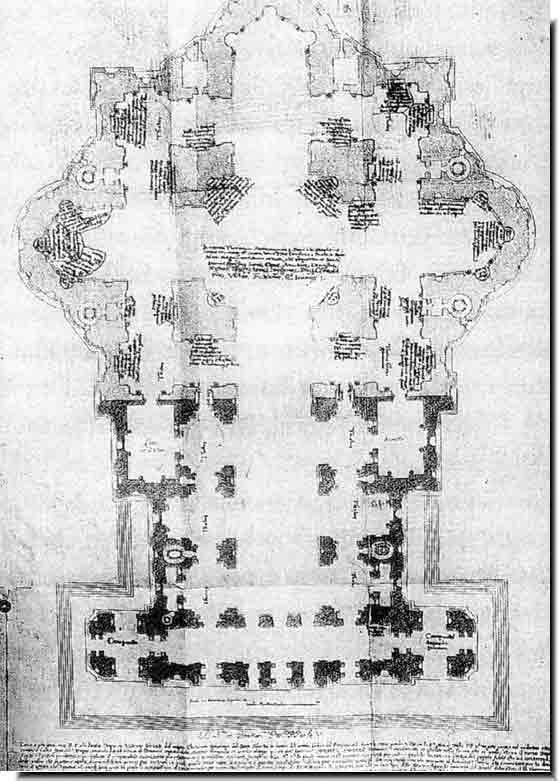

Durch eine Änderung in Madernos Plänen rückte man immer weiter von Michelangelos Entwurf ab. Eine Erweiterung des

Langhauses lässt im Grundriss nun ein lateinisches Kreuz erkennen. Auch die Vorhalle wurde wesentlich breiter

gestaltet (Abb. 7) und 1612 ergänzte man die schon fertiggestellte Fassade durch zwei Glockentürme. 1613/1614

konnte der Neubau, zumindest äußerlich, vollendet werden.

Nun stand man noch vor der Aufgabe, den gewaltigen Innenraum den liturgischen Zwecken entsprechend auszufüllen.

Papst Urban VIII. (1623-1644) berief mit Gian Lorenzo Bernini den bedeutensten Barockkünstler Roms in seinen Dienst.

Seine erste Arbeit war der mächtige Vierungstabernakel, der einerseits das Langhaus zu einem riesigen Vorraum des Chores

verwandelte und andererseits der Petrusmemoria einen monumentalen Rahmen gab und gibt. 1629 wurde Bernini zum leitenden

Architekten erhoben und war damit nach Michelangelo der zweite Bildhauer in dieser Stellung. Die erste größere Aufgabe

war es, die unter Paul V. unvollendet gebliebenen Fassadentürme fertig zu stellen. Dem Künstler wurden allerdings die

problematischen Grundwasserverhältnisse des abschüssigen Geländes zum Verhängnis und beide Türme waren stark

einsturzgefährdet.

Abb. 1 Anonym, Blick durch das Langhaus auf die Vierung von St. Peter, Zeichnung, nach 1563.

Hamburg, Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Nr. 21311.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 52.

Abb. 1 Anonym, Blick durch das Langhaus auf die Vierung von St. Peter, Zeichnung, nach 1563.

Hamburg, Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Nr. 21311.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 52.

Abb. 2 Alt- und Neu-St. Peter von Süden gesehen. (Skizzenbuch des M. van Heemskerck)

aus: L. von Pastor, Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance, Herder Verlag, Freiburg 1925, Seite 17.

Abb. 2 Alt- und Neu-St. Peter von Süden gesehen. (Skizzenbuch des M. van Heemskerck)

aus: L. von Pastor, Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance, Herder Verlag, Freiburg 1925, Seite 17.

Abb. 3 Kuppelpfeiler des Neubaues und der Rest des nördlichen Kreuzarmes von Alt-St. Peter. (Skizzenbuch des M. van Heemskerck)

aus: L. von Pastor, Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance, Herder Verlag, Freiburg 1925, Seite 19.

Abb. 3 Kuppelpfeiler des Neubaues und der Rest des nördlichen Kreuzarmes von Alt-St. Peter. (Skizzenbuch des M. van Heemskerck)

aus: L. von Pastor, Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance, Herder Verlag, Freiburg 1925, Seite 19.

Abb. 4 Holzmodell St. Peter von Antonio da Sangallo. Rom, St. Peter, Depot;

Aufstellung im Alten Museum, Berlin, 1995 (Photo: Barbara Herrenkind).

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 59.

Abb. 4 Holzmodell St. Peter von Antonio da Sangallo. Rom, St. Peter, Depot;

Aufstellung im Alten Museum, Berlin, 1995 (Photo: Barbara Herrenkind).

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 59.

Abb. 5 Etienne Dupérac, Rom-Plan von 1577. Kupferstich (Ausschnitt)

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 88.

Abb. 5 Etienne Dupérac, Rom-Plan von 1577. Kupferstich (Ausschnitt)

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 88.

Abb. 6 Carlo Maderno, Projekt für St. Peter, Zeichnung 1505-06. Florenz, Uffizien, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Fol. 264A

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 105.

Abb. 6 Carlo Maderno, Projekt für St. Peter, Zeichnung 1505-06. Florenz, Uffizien, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Fol. 264A

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 105.

Abb. 7 Matthäus Greuter, Grundriss von St. Peter und Widmungsbrief Madernos, 1613

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 109.

back

Abb. 7 Matthäus Greuter, Grundriss von St. Peter und Widmungsbrief Madernos, 1613

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 109.

back

Abb. 1 Anonym, Blick durch das Langhaus auf die Vierung von St. Peter, Zeichnung, nach 1563.

Hamburg, Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Nr. 21311.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 52.

Abb. 1 Anonym, Blick durch das Langhaus auf die Vierung von St. Peter, Zeichnung, nach 1563.

Hamburg, Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Nr. 21311.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 52.

Abb. 1 Anonym, Blick durch das Langhaus auf die Vierung von St. Peter, Zeichnung, nach 1563.

Hamburg, Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Nr. 21311.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 52.

Abb. 1 Anonym, Blick durch das Langhaus auf die Vierung von St. Peter, Zeichnung, nach 1563.

Hamburg, Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Nr. 21311.

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 52.

Abb. 2 Alt- und Neu-St. Peter von Süden gesehen. (Skizzenbuch des M. van Heemskerck)

aus: L. von Pastor, Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance, Herder Verlag, Freiburg 1925, Seite 17.

Abb. 2 Alt- und Neu-St. Peter von Süden gesehen. (Skizzenbuch des M. van Heemskerck)

aus: L. von Pastor, Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance, Herder Verlag, Freiburg 1925, Seite 17.

Abb. 3 Kuppelpfeiler des Neubaues und der Rest des nördlichen Kreuzarmes von Alt-St. Peter. (Skizzenbuch des M. van Heemskerck)

aus: L. von Pastor, Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance, Herder Verlag, Freiburg 1925, Seite 19.

Abb. 3 Kuppelpfeiler des Neubaues und der Rest des nördlichen Kreuzarmes von Alt-St. Peter. (Skizzenbuch des M. van Heemskerck)

aus: L. von Pastor, Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance, Herder Verlag, Freiburg 1925, Seite 19.

Abb. 4 Holzmodell St. Peter von Antonio da Sangallo. Rom, St. Peter, Depot;

Aufstellung im Alten Museum, Berlin, 1995 (Photo: Barbara Herrenkind).

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 59.

Abb. 4 Holzmodell St. Peter von Antonio da Sangallo. Rom, St. Peter, Depot;

Aufstellung im Alten Museum, Berlin, 1995 (Photo: Barbara Herrenkind).

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 59.

Abb. 5 Etienne Dupérac, Rom-Plan von 1577. Kupferstich (Ausschnitt)

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 88.

Abb. 5 Etienne Dupérac, Rom-Plan von 1577. Kupferstich (Ausschnitt)

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 88.

Abb. 6 Carlo Maderno, Projekt für St. Peter, Zeichnung 1505-06. Florenz, Uffizien, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Fol. 264A

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 105.

Abb. 6 Carlo Maderno, Projekt für St. Peter, Zeichnung 1505-06. Florenz, Uffizien, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Fol. 264A

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 105.

Abb. 7 Matthäus Greuter, Grundriss von St. Peter und Widmungsbrief Madernos, 1613

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 109.

Abb. 7 Matthäus Greuter, Grundriss von St. Peter und Widmungsbrief Madernos, 1613

aus: H. Bredekamp, Sankt Peter in Rom, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2000, Seite 109.